Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori co...

Apr 17, 2024 | Eventi, In evidenza, News

Vinitaly 2024, terza giornata: dall’enoturismo ai ...

Apr 16, 2024 | Eventi, In evidenza, News

Debutta all’Osteria della Stazione di Milano...

Apr 11, 2024 | Sapori

News

Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori confermano l’importanza della fiera del vino italiana

17 Apr 2024 | Eventi, In evidenza, News

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.

Farm to fork

L’Australia non accetta il riconoscimento del Parmigiano e del Prosecco. A rischio l’accordo di libero scambio con l’UE.

11 Apr 2024 | In evidenza, Economia & Finanza, Farm to fork

(di Bernardo Pasquali). L’accordo di libero scambio con l’Australia richiesto a gran voce...

Sapori

Vermentino Grand Prix 2024, ecco i dieci migliori bianchi della Maremma Toscana

La quinta edizione del Vermentino Grand Prix si è svolta a Castiglione della Pescaia (Grosseto): i vini - tutti Maremma Toscana DOC Vermentino – avevano una presenza minima del vitigno all'85%, in maggior parte ottenuti in purezza e solo in pochi casi con aggiunta di altre varietà come Viognier, Sauvignon o Trebbiano

Territori

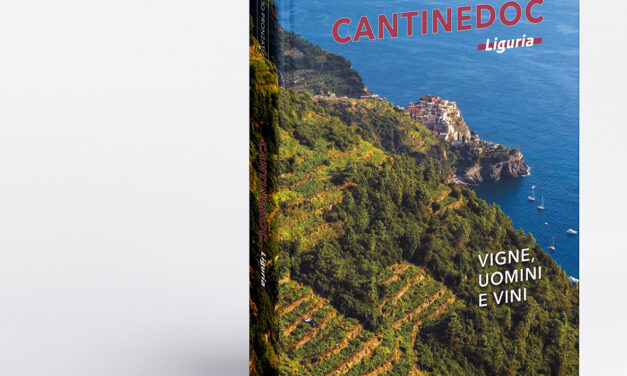

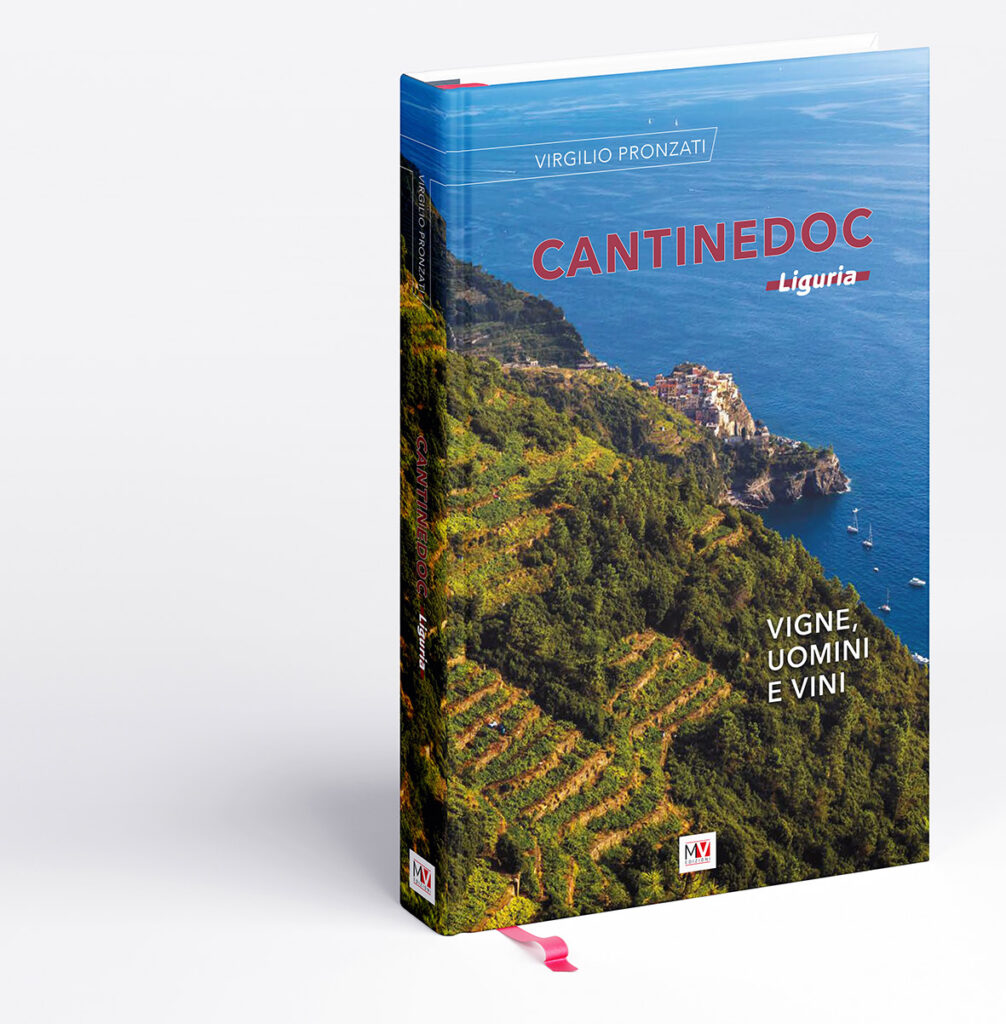

La Liguria del vino raccontata da Virgilio Pronzati per Multiverso: così Cenerentola è diventata Principessa

“CantineDOC Liguria - Vigne, Uomini e Vini” è un volume che non dovrebbe mancare nella biblioteca di chi ama la Liguria e i suoi prodotti. Ideato da Mario Cucci, scritto dal noto giornalista enogastronomico Virgilio Pronzati

Testimoni

Challenge Euposia

Bufadors (Penedès) è la 12.ma cantina di Corpinnat

19 Ott 2023 | Challenge Euposia, La Dolce Vita

Entra Bufadors e cresce Corpinnat, il marchio collettivo dei metodo classici catalani: nel gruppo è entrata la dodicesima cantina: si tratta di una piccola azienda vinicola a conduzione familiare di proprietà di Ton Mata (presidente di Corpinnat) ed Encarna Castillo, situata a Can Rossell de la Serra, Torrelavit (Alt Penedès).

Eventi

Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori confermano l’importanza della fiera del vino italiana

17 Apr 2024 | Eventi, In evidenza, News

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.

-

-

-

-

Vinitaly 2024, giorno uno: un’apertura da record

14 Apr 2024 | Eventi, In evidenza

18 Apr 2024, 00:19

- Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori confermano l’importanza della fiera del vino italiana

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.

- L’Australia non accetta il riconoscimento del Parmigiano e del Prosecco. A rischio l’accordo di libero scambio con l’UE.

(di Bernardo Pasquali). L’accordo di libero scambio con l’Australia richiesto a gran voce dall’Unione Europea, in modo particolare dalla commissaria per l’energia Kadri Simson, è… Leggi tutto: L’Australia non accetta il riconoscimento del Parmigiano e del Prosecco. A rischio l’accordo di libero scambio con l’UE.

(di Bernardo Pasquali). L’accordo di libero scambio con l’Australia richiesto a gran voce dall’Unione Europea, in modo particolare dalla commissaria per l’energia Kadri Simson, è… Leggi tutto: L’Australia non accetta il riconoscimento del Parmigiano e del Prosecco. A rischio l’accordo di libero scambio con l’UE.

Ultime News

- Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori confermano l’importanza della fiera del vino italiana

- Santa Margherita chiude l’esercizio 2023 a 255 milioni di vendite (74% dall’export)

- Vinitaly 2024, terza giornata: dall’enoturismo ai vini dealcolati, ecco i momenti più importanti

- Meloni a Vinitaly 2024: l’impegno per il Made in Italy e le dichiarazioni sul Medio Oriente

- Il mercato del vino nella Gdo: le ultime tendenze da Vinitaly 2024

- Vermentino Grand Prix 2024, ecco i dieci migliori bianchi della Maremma Toscana

La quinta edizione del Vermentino Grand Prix si è svolta a Castiglione della Pescaia (Grosseto): i vini - tutti Maremma Toscana DOC Vermentino – avevano una presenza minima del vitigno all'85%, in maggior parte ottenuti in purezza e solo in pochi casi con aggiunta di altre varietà come Viognier, Sauvignon o Trebbiano

La quinta edizione del Vermentino Grand Prix si è svolta a Castiglione della Pescaia (Grosseto): i vini - tutti Maremma Toscana DOC Vermentino – avevano una presenza minima del vitigno all'85%, in maggior parte ottenuti in purezza e solo in pochi casi con aggiunta di altre varietà come Viognier, Sauvignon o Trebbiano

- La Liguria del vino raccontata da Virgilio Pronzati per Multiverso: così Cenerentola è diventata Principessa

“CantineDOC Liguria - Vigne, Uomini e Vini” è un volume che non dovrebbe mancare nella biblioteca di chi ama la Liguria e i suoi prodotti. Ideato da Mario Cucci, scritto dal noto giornalista enogastronomico Virgilio Pronzati

“CantineDOC Liguria - Vigne, Uomini e Vini” è un volume che non dovrebbe mancare nella biblioteca di chi ama la Liguria e i suoi prodotti. Ideato da Mario Cucci, scritto dal noto giornalista enogastronomico Virgilio Pronzati

- Addio ad Antonio Carpenedo, con lui è nata una nuova era del formaggio, rivoluzionaria e creativa fino al Blu 61.

(di Bernardo Pasquali). Nel giorno della Santa Vigilia della Pasqua, Antonio Carpenedo, si è spento tra le braccia dei suoi famigliari. Novant’anni vissuti in pienezza, innamorato… Leggi tutto: Addio ad Antonio Carpenedo, con lui è nata una nuova era del formaggio, rivoluzionaria e creativa fino al Blu 61.

(di Bernardo Pasquali). Nel giorno della Santa Vigilia della Pasqua, Antonio Carpenedo, si è spento tra le braccia dei suoi famigliari. Novant’anni vissuti in pienezza, innamorato… Leggi tutto: Addio ad Antonio Carpenedo, con lui è nata una nuova era del formaggio, rivoluzionaria e creativa fino al Blu 61.

- Bufadors (Penedès) è la 12.ma cantina di Corpinnat

Entra Bufadors e cresce Corpinnat, il marchio collettivo dei metodo classici catalani: nel gruppo è entrata la dodicesima cantina: si tratta di una piccola azienda vinicola a conduzione familiare di proprietà di Ton Mata (presidente di Corpinnat) ed Encarna Castillo, situata a Can Rossell de la Serra, Torrelavit (Alt Penedès).

Entra Bufadors e cresce Corpinnat, il marchio collettivo dei metodo classici catalani: nel gruppo è entrata la dodicesima cantina: si tratta di una piccola azienda vinicola a conduzione familiare di proprietà di Ton Mata (presidente di Corpinnat) ed Encarna Castillo, situata a Can Rossell de la Serra, Torrelavit (Alt Penedès).

- Il successo di Vinitaly 2024: 97.000 visitatori confermano l’importanza della fiera del vino italiana

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.

Affluenza record di visitatori a Vinitaly e sfide future delineano il panorama vinicolo italiano, fatto di potenzialità e interrogativi sulle nuove tendenze.